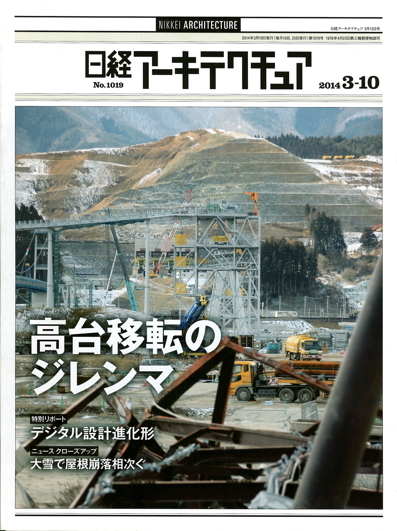

14.03.11:やはりこの日に何か書いておきたくて あれから3年 もちろん頭の中にはずっと入ってるのですが、ここ数日のメデイアの報道にふれ改めてメモとして書いておこうと思います。 多くのテレビには継続的に取材されてきたいろんな人々が登場されます。やはり復興の兆し、希望を伝えようとするのか、人々は明るく笑顔なんですが、話の中で何も変わってない状況やまだまだこれから、というのが伝わってきます。カメラも漁港の水揚げや農地の収穫が映し出されますが、場面変われば仮設住宅とがらんどうとなった市街地であり、思った以上に進んでいないことが分かります。 最新の日経アーキ2014.03.10号の表紙は緑の山が崩されてる光景です。樹木がはぎ取られ鉄骨の仮設桟橋のような中をダンプが走る大規模な造成工事の風景のようです。また先日は青い海の沿岸に白い防潮堤が築かれていく様が上空から写し出されてるものを見ました。 なにやら大きなスケールでは動き出してるようです。 主役の人々が置き去りにされたまま、巨大な邪悪な機械が動きだしている印象です。土木のスケールと住まいや生活との断絶。はたまた将来へのビジョンはいずこに? 戦後焼け野原から復興し、街や都市が整備され、北から南まで繋がれた国土の開発には建築土木は著しく貢献し同時に進歩してきました。しかしその過程で度重なる災害に出会い、また環境問題や地域文化の崩壊などいくつもの反省点が指摘され、その都度更なる成熟へ向かってきたはず。 一方で、個人やグループの単位で、土地の人に寄り添い、丁寧に耳を傾け、それを繰り返し実行している人たちが居ることも知るようになりました。その活動は小さいけど確実に土地の人に届いていると、できることはいっぱい応援したいと思っています。 あの日以降「公共」という概念をもう一度見直さなければ、との問題意識を持ちました。新しい公共。何のため誰のための制度か分からなくなりつつある現状に、正しい理解と洞察力を持ちたいと思います。 *何もしていない私がこのように書くのは気が引けますが、あくまで自分用のメモということでご理解下さい。14.03.11 |